图为六盘水市盘州市柏果镇洒基马家梁子村通组公路。刘佳跃摄

贵州省六盘水市盘州市新民乡万亩种植基地,栽种的红米素有“朝廷贡米”的美誉,政府部门采取发放复耕补贴、保底回收稻谷,网络销售、带货直播等形式帮助群众销售红米,红米产品深受省内外消费者青睐,不仅让群众增加了收入,梯田美景吸引了游客前来采风,带动了乡村旅游。刘佳跃摄

贵州省六盘水市盘州市乌蒙镇乌蒙大草原景区,每年的四五月份,万亩矮杜鹃竞相开放。刘佳跃摄

贵州省六盘水市盘州市乌蒙镇乌蒙大草原景区,一花带动百花香,当地政府积极挖掘潜力,举办杜鹃花节、开办高山滑雪场、山地自行车赛、滑翔伞大赛等赛事,带动了群众致富。刘佳跃摄

“天无三日晴,地无三里平,人无三两银”曾经是贵州留给人们的印象,而地处贵州西部的六盘水市,“三无”印记似乎更为明显。尽管这个城市拥有宜人的气候资源、丰富的土特产品和得天独厚的旅游资源,但是莽莽群山阻碍了城市发展之路,大山里丰饶的土产、绝美的精致犹如一个藏在深闺的睡美人,亟待苏醒勃发。

“靠山吃山,靠水吃水。”六盘水市巧借生态山水这只“鸡”下旅游“金蛋”,下大力气修路搭桥,打通连接外部世界的天堑通途,“人进来、货出去、风景美、口袋鼓”成为六盘水市变“绿水青山”为“金山银山”的生动实践,娘娘山、乌蒙大草原、妥乐古银杏基地、哒啦仙谷等昔日沉睡深山的景区陆续规划开发,通向景区的公路犹如一条条绿丝带蜿蜒盘旋在山野幽谷间,引来了四面八方的游客寻幽揽胜。借力增力力更强,六盘水市下大力气推进乡村振兴,村村通柏油路、组组通水泥路、户户通硬化路,人居环境改善了,乡村民宿、农家乐等方兴未艾,吃绿色生态食品、喝苦荞刺梨水拌酒、买土鸡土蛋红米乌洋芋,游客流连忘返、群众增收致富,“路通达、货出去、人进来、能发财”成为六盘水市脱贫致富奔小康的生动图景。

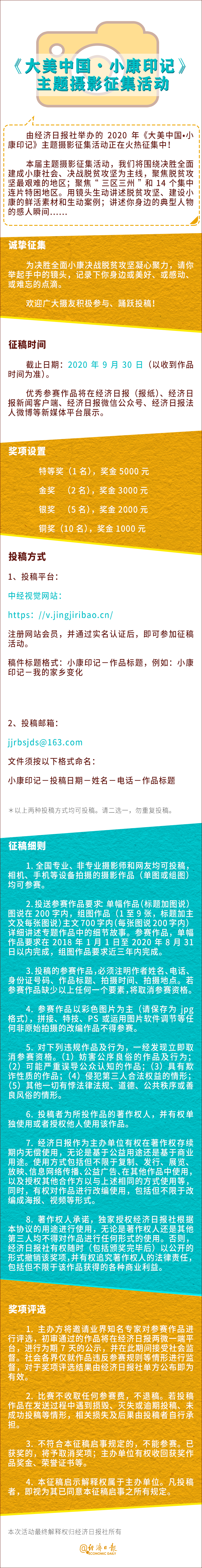

由经济日报社举办的

2020年《大美中国?小康印记》

主题摄影征集活动

正在火热征集中!

征稿启事见下图↓↓

经济日报新闻客户端、中经视觉

责编:张苇杭